文献分享丨肠道菌群与肝脏疾病

肠道在调节人体各器官生理机能中的重要作用日益得到重视,肠道和肝脏之间的双向交流也不例外。肝脏健康受肠-肝轴的不同关键因子影响。肠道衍生产物主要来源于膳食成分、微生物代谢物、毒素或其他抗原被感知并通过门静脉运送到肝脏,肝脏进而响应分泌胆汁酸和抗体。因此,保持健康的肠道微生物可以通过调节肠道屏障来促进肠-肝轴的稳态功能和减少抗原分子。相反,肝脏分泌物也能调节肠道微生物组成。体内平衡紊乱会使肠腔内抗原到达肝脏,导致肝脏功能受损而引起肝脏疾病。肠道微生物、渗透性和胆汁酸的扰动已被证实与几种肝脏疾病有关,尽管精确的机制在很大程度上仍未解决。发表在Life Sciences的这篇综述作者讨论了健康的肠-肝轴的功能指纹,同时考虑从机制上理解肝脏疾病的病理生理和肠道失调在肝脏不同病变状态中的作用。此外,还讨论了预防肝脏疾病严重程度的新治疗方法。

美国佛罗里达州立大学Ravinder Nagpal团队于2023年5月在Life Sciences期刊上发表题为“Gut microbiome as a therapeutic target for liver diseases”的文章,对常见肝病与肠道菌群的机制进行了探索。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.lfs.2023.121685。

01 前言

肠道可以被认为是除大脑之外我们身体的第二个调控单元,因为肠道内发生的活动可以影响我们的生理,而这些活动都是由肠道微生物驱动的,因此肠道菌群常常被称为人体的“第二大脑”。对无菌动物进行的研究表明,肠道微生物组控制新陈代谢和食欲信号,肠上皮屏障的功能的完整性,以及协调宿主免疫系统的功能。肠道可能同时携带有益和有害的微生物,但最终由它们的比例决定个人的整体健康状况。新证据表明肠道生态失调通过比如肠-骨轴,肠-脑轴,肠-血管轴和肠-肝轴与各种胃肠道以及非胃肠道感染相关。

肠肝轴描绘了肠肝之间的双向交流,由门静脉维持,允许运输肠源性信号分子传递给肝脏和通过抗体和胆汁分泌到十二指肠小肠部分进行肝脏反馈。肠道菌群、黏膜、肠上皮、微生物代谢物、抗原运输、饮食成分、免疫系统状态和氧化应激是调节肠肝轴的功能的几个关键因素。肠腔携带大量微生物、抗原、未消化或未吸收食物成分,代谢终产物以及从肠上皮层脱落的上皮细胞。肠粘膜、肠上皮和血管内皮层共同形成一个动态而又选择性的屏障系统防止肠道微生物群和抗原进入血液。然而,肠道菌群组成紊乱(生态失调)或其他一些因素可能会使这种结构性肠道屏障恶化,导致不局限于肠道的疾病。新出现的证据表明,肠道渗漏(高渗透性)使抗原,微生物和它们的代谢物到肝脏最终导致肝脏炎症和疾病。虽然肠道微生物在慢性肝病中的作用早已为人所知,但对肠-肝轴在肝脏病中的作用机制和重要性的认识尚不明确。

02 体内平衡环境下的肠-肝轴

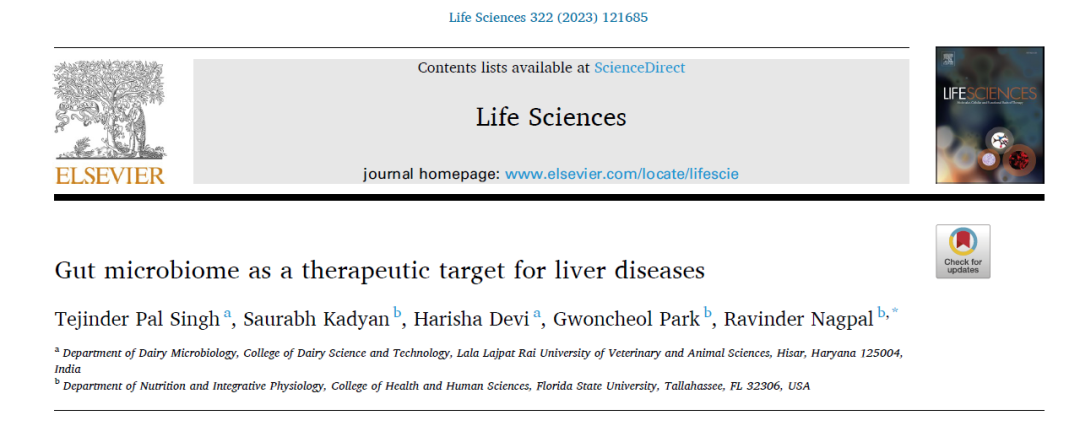

我们的门静脉作为一个桥梁,允许肠道和肝脏之间进行双向信号传递。粘膜、肠道上皮内层、下层粘膜免疫系统和内皮血管内膜是隔离管腔含有来自肝脏的有毒抗原内容物的关键成分,只允许选择性分子进入肠肝循环。肠-肝轴的组成如图1所示。

图1. 肠-肝轴不同构成部分的相互作用图示。

允许宿主和不引起炎症反应的菌群共生的两大原则有:(i)限制细菌与上皮细胞的相互作用;(ii)免疫系统的有效性。细菌和宿主的物理分离是基于粘液分泌进入肠腔创造抵御微生物入侵的第一防线。大肠和胃有相对明确而有组织的两层粘膜层。而小肠的粘膜层是不连续的。在小肠中,粘液会在小肠底部分泌隐窝的顶部分泌,然后在绒毛之间向上移动。因此,绒毛的尖端并不总是被粘液覆盖。

2.1粘液

粘液,由特殊的肠上皮细胞杯状细胞分泌,是一种巨大且带高度负电荷的糖蛋白,被称为粘蛋白。分泌型和膜相关型粘蛋白通常以组织和细胞特异性的方式表达。在鉴定的20种不同类型的粘蛋白中,MUC-2是主要的在肠道组织上皮表面黏液层分泌黏液型糖蛋白。粘蛋白的产生是至关重要的,报告显示MUC-2缺陷小鼠结肠炎的发生几率和患炎症性结直肠癌的风险增加。

与无菌的内黏液层不同,外黏液层被共生细菌定殖。Muc2富含半胱氨酸的蛋白裂解的部分促进了扩张,并允许微生物穿透基质层。一旦共生细菌进入粘液凝胶,它们会从粘蛋白聚糖中去除单糖,从而暂时维持外粘液层的厚度。此外,粘蛋白单糖被特定的共生菌用作为能量来源,从而回收一些能量用于产生粘蛋白。共生菌的聚糖降解能力也有助于从不可消化的纤维中获取额外的能量。此外,最终产品 (短链脂肪酸;SCFAs)可以很容易地扩散通过粘液层,被结肠肠细胞作为能量来源。SCFAs介导的结肠肠细胞上表达的G蛋白偶联受体的激活 (GPR41和GPR43)表明微生物 代谢产物可以为细菌和宿主提供一个紧密的耦合。粘液的动态变化由粘蛋白的持续产生和降解来维持,这使得微生物和脱落的粘液一起被清除。黏液降解机制,如蛋白酶活性(铜绿假单胞菌,白色念珠菌和溶组织内阿米巴),二硫键还原(幽门螺杆菌)和糖苷活性(混合口服和肠道微生物群落),这为它们提供了优势侵入并在黏液层存活。

2.2宿主抗菌成分

黏液中含有杯状细胞分泌的多种生物分子,以及由肠粘膜中的浆细胞产生的分泌型免疫球蛋白A(SIgA)。这些分子有助于防御屏障的功能完整性。SIgA 执行免疫排斥功能,即通过一系列逐步发生的事件,包括凝集、粘液包裹、 和/或通过蠕动清除阻止病原体和毒素进入肠上皮细胞。此外,特定的自然母乳喂养获得的SIgA选择性地与微生物相互作用,并促进新生儿无菌肠道逐步转化 为高度殖民化的环境。建立的微生物群反过来刺激肠道相关淋巴组织产生IgA。因此,黏液层是一个多功能的环境,因为它提供了特定的生态、能量和屏障之间广泛交流的平台。

2.3小肠上皮细胞

黏液层下的单层肠上皮细胞提供了另一个强大的物理屏障,阻止进入肠腔有害抗原进入门静脉。这个肠上皮表面有绒毛和隐窝组成,并由位于隐窝基部的肠上皮多能性干细胞不断更新。虽然大多数肠上皮细胞是吸收性细胞,但它们作为屏障将底层组织与肠腔内容物分开。这个防御屏障的力量依赖于细胞-细胞连接复合物中蛋白质的协调行为,包括缝隙连接、黏附连接、紧密连接和细胞桥粒。沿隐窝-绒毛轴上皮细胞间散布的是专门的肠上皮细胞(IEC)谱系,主要是分泌型IEC,即杯状细胞、潘氏细胞和肠内分泌细胞,它们构成了肠道防御系统的结构部位,被称为“肠上皮屏障功能”。肠内分泌细胞分泌调节神经内分泌系统的激素,而杯状细胞和潘氏细胞分泌的黏蛋白、抗微生物蛋白和其他生物分子限制了微生物与上皮表面和底层免疫细胞的相互作用。这一屏障功能受损,主要是在肠漏的情况下或通过一些活动微生物入侵可能导致抗原和微生物的易位进入下层的黏膜层。

2.4免疫系统对微生物群的控制

免疫细胞包括上皮内和固有层细胞有助于加强肠道屏障。上皮内淋巴细胞对肠上皮细胞释放的刺激性细胞因子作出反应,或与NK细胞受体激活配体相互作用。上皮内单核吞噬细胞的突起直接将抗原分子从管腔中筛选并转移到树突状细胞。因此,细胞内淋巴细胞和单核细胞细胞在一起就像对抗食物或微生物抗原的前线战士。然而,另一条保护线是由免疫系统固有层中的细胞提供的。淋巴细胞(主要是CD4+ T细胞,包括Th17细胞和Treg细胞)、抗原特异性不变型NKT细胞和黏膜相关恒定T细胞(识别MR1呈现的核黄素代谢产物)是固有层中的关键角细胞。由Th17分泌的白细胞介素增强紧密连接蛋白和刺激肠上皮细胞再生。肠道上皮与分节丝状细菌的相互作用可诱导Th17细胞促进IgA和聚合免疫球蛋白受体(pIgR)在肠腔内的分泌。在T-reg细胞中胸腺源性细胞识别自身抗原并管理功能自身反应性T细胞,而外周细胞识别和提供对腔内非自身抗原的耐受性。肠道的淋巴细胞对感染的反应也很快,它们甚至会先于T细胞的刺激产生细胞因子。肠道微生物群紊乱,特别是微生物多样性降低,肠杆菌科、γ变形菌门、厚壁菌门、拟杆菌、乳酸菌、梭状芽孢杆菌、瘤胃球菌科的丰度减少与炎症性肠病(IBD)的病理状况有关。研究表明小肠内皮细胞上的Toll样受体(TLRs)和NOD样受体(NLRs)可以感知微生物组的衍生抗原和代谢物变化(微生物相关分子模式,MAMPs),在生态失调期间可能导致IBD。改变的MAMPs和受体的相互作用触发了多种途径导致肠道屏障被破坏,粘液变薄,肠道抗菌蛋白分泌减少。肠道生态失调也是通过上调Th17, Th1和Th2型细胞,下调Treg细胞,抑制IgA分泌进一步恶化。因此,肠道屏障包括协调的物理(粘液、上皮细胞)、生化(IgA、抗菌肽)和免疫成分(上皮内层和自体免疫细胞)功能,其中的任何变化都会导致生态失调。

2.5 胆汁酸的微生物调控

胆汁酸(BAs),以前被认为是通过胶束形成在脂肪和脂溶性维生素的乳化中起特殊作用,现在被认为是代谢整合剂,在肠-肝轴的功能中起关键作用。BAs通常来源于肝细胞中的胆固醇,并以甘氨酸和牛磺酸的偶联盐的形式分泌到胆汁中。产生胆汁酸的组成和多少取决于从肠道到肝脏的主动反馈回路,称为肠肝循环。95%的BA在小肠刷状边界被重吸收,并通过门静脉循环运回肝脏循环。剩下的5%到达结肠,这是微生物和BAs之间的相互作用点,在那里被微生物代谢成疏水的次级BAs。有研究表明,粪胆汁酸浓度、肠道微生物组成和肝脏健康密切相关,BA量的多少和组成可能调节个体肠道微生物组成。也有研究表明,肠道菌群的代谢活性决定了BA的组成,因为它们具有去结合和7α-去羟基化初级BA的能力。有研究报道,与传统动物相比,无菌小鼠的胆汁酸池显著增宽,这可能是由于核受体法尼醇X受体(FXR)控制的顶端钠依赖性胆汁酸转运体(ASBT)的下调。此外,这些研究还观察到,在无菌小鼠中,与传统小鼠相似,微生物群恢复后,BA池降低,表明小鼠的主要胆盐牛磺酸-β-鼠胆酸作为一种有效的FXR拮抗剂,促进胆汁酸合成。有研究表明,抗生素干预和膳食成分可以调节FXR激动剂和拮抗剂的比例,因此也可以影响BA池的大小,进而影响厚壁菌门:拟杆菌门的比例。报告还表明西方饮食可以将BA池从甘氨酸转变为牛磺酸配合物,这有利于人类肠道细菌属Bilophila 的生长。总之,饮食干预和/或抗生素调节的宿主分子决定不同肠道微生物的种群水平。在被上皮细胞重吸收后,BA的变化被FXR和TGR5受体感知,进而控制BA等代谢过程、炎症反应和胰岛素活性的分子信号级联反应。

03 肠道失调在肝脏疾病病理生理中的作用

近年来新出现的证据表明肠道生态失调、肠漏和疾病状况是高度关联的。因此,肠和肝之间的交互作用也不例外。许多肝脏疾病也与肠道微生物群紊乱和肠道屏障功能障碍有关,从而导致有害抗原、微生物或微生物代谢物进入全身/门静脉循环系统。肝脏疾病的进展进一步加剧了肠道屏障功能和微生物组稳态的恶化。本文讨论了包括酒精性肝(ALD)、非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)和肝硬化在内的肝脏疾病的病理生理学,以及它们与肠道微生物群和肠-肝轴肠道屏障完整性的关系。

3.1 酒精代谢与酒精相关的脂肪肝疾病

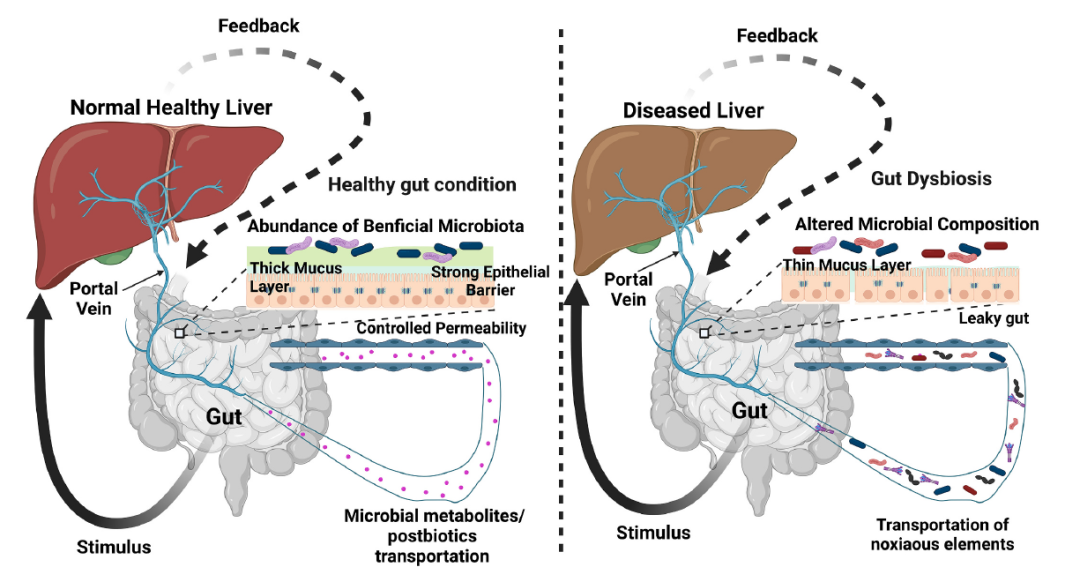

肝细胞占肝质量的70%,主要通过氧化酶细胞醇脱氢酶(ADH)和光滑内质网相关细胞色素P450 2E1 (CYP2E1)参与乙醇/酒精的氧化代谢。肝过氧化氢酶使用H2O2将酒精氧化为乙醛中的作用也已被确定。ADH将乙醇氧化为乙醛,乙醛通过线粒体酶醛脱氢酶的活性进一步代谢为乙酸。这两个过程都促进了NADH的生成,从而扰乱了NAD+/NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的氧化和还原形式)平衡,导致代谢转向还原性合成(脂肪合成),并导致酒精相关的脂肪肝疾病。肝酶CYP2E1是一种诱导酶,对乙醇的催化速度较慢,但结合亲和力较强。这种酶负责代谢耐受性的发展,即重度饮酒者需要更高的酒精剂量才能达到中毒水平。此外,除了产生较高的乙醛外,CYP2E1还产生各种活性氧,在肝细胞中产生氧化应激状态。同时,饮酒降低肝细胞抗氧化酶的活性和浓度。在与蛋白质和脂质发生二次反应后,ROS的增加进一步加剧了应激。此外,通过ADH和CYP2E1催化反应氧化乙醇产生的乙醛与脂质过氧化物和蛋白质相互作用,形成体积较大的醛加合物,具有免疫原性作用。

研究表明NAD+/NADH改变本身并不是肝脏脂肪堆积的主要原因。有证据表明脂质合成受两种转录因子—固醇反应元件结合蛋白- 1c (SREBP-1C)和早期生长反应-1 (Egr-1)调控的基因表达控制。乙醇氧化触发内质网相关的无活性SREBP-1C易位到高尔基体,在那里它经历成熟为转录活性核因子,并上调脂质基因的表达。此外,Erg-1上调脂肪生成细胞因子(如TNF- α)和SREBP-1C的表达。研究人员还观察到狂饮酒精会促进脂肪细胞的脂肪分解。所产生的游离脂肪酸被转运到肝脏,在那里它们被酯化成甘油三酯,从而使肝脏的脂肪含量过重。除了酒精对肝脏脂肪生成的加速作用外,酒精还被注意到其对脂质氧化和输出的减速作用。酒精的大量消耗已被观察到减少脂肪细胞产生的脂联素(激素),这可能与肝细胞β-氧化率下降有关。此外,研究表明饮酒通过影响VLDL的合成和分泌来减少甘油三酯的输出,其机制尚不清楚。酒精代谢和ALD病理生理机制的总结如图2所示。

图2. 酒精代谢与ALD的病理生理。

在肝脏纤维化的实际症状出现之前,饮酒就会导致肠道微生物群失调。宏基因组研究报道了大量饮酒的患者/动物肠道微生物多样性的急剧变化,变形菌门细菌的优势增加,厚壁菌门和拟杆菌门的比例减少。一些研究者认为严重的酒精性肝炎与患者肠道中双歧杆菌和链球菌的丰富以及乳酸杆菌的减少有关。此外,对慢性酒精滥用的研究表明真菌病原体念珠菌属在肠道内过度生长,并通过体循环易位。在酒精相关性肝病患者中,漏肠状况或肠道通透性异常增加是公认的状况。已知酒精会降解天然防御蛋白,如Reg3a,从而导致生态失调并增加微生物与肠上皮细胞的相互作用,从而进一步诱导肠道炎症。肠道炎症导致单核细胞和巨噬细胞在固有层聚集,产生TNF-α,导致屏障功能受损,肠道通透性增加。这种漏肠有利于抗原、代谢物和微生物的易位进入门静脉循环并到达肝脏。酒精引起的肠道生态失调也改变了胆汁酸稳态,使肝脏暴露在有毒的胆汁酸中。胆汁酸去结合还会扰乱肠细胞中的FXR激活途径,从而降低血浆中FGF-15的水平,从而增加肝细胞中Cyp7a1的活性。

通常情况下,无数抗原通过门静脉循环到达肝脏,在那里这些抗原被库普弗细胞(KCs,常驻巨噬细胞)筛选。已知这些KCs具有耐受性,因为它们并不对每种抗原都有反应。根据微环境的不同,这些KCs可以成熟为促炎表型(M1)或抗炎表型(M2)。过量酒精和继发性损伤(如内毒素、营养因子、细菌或病毒感染)的存在可触发KCs成熟为M1表型,释放细胞因子、白细胞介素和趋化因子,从循环中吸引巨噬细胞。此外,KCs大量产生ROS,进一步加剧肝细胞的氧化应激。生成的ROS可使参与β -氧化的酶(酰基辅酶a脱氢酶、肉毒碱棕榈酰转移酶-1)过氧化,导致脂肪酸沉积,从而导致肝脂肪变性。

3.2非酒精性脂肪肝

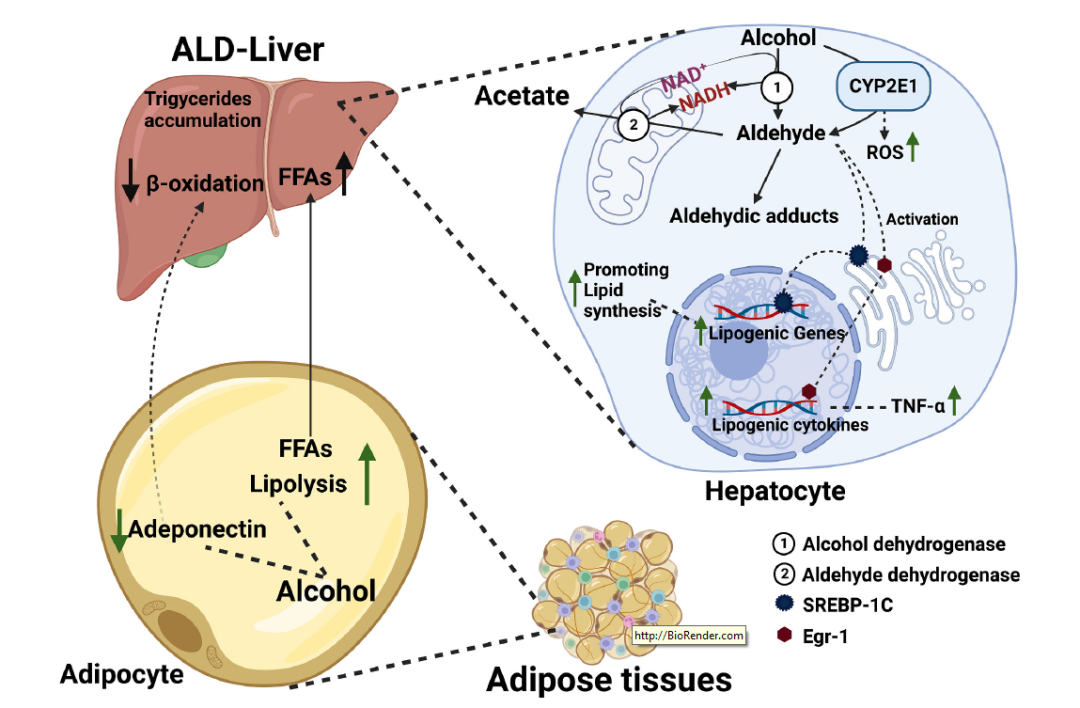

NAFLD的进展阶段包括脂肪积累(脂肪变性)到非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的肝炎和肝硬化。NAFLD通常被认为是代谢综合征的肝脏表型,因为它与代谢疾病如肥胖、2型糖尿病和血脂异常具有共同的机制。迄今为止,NAFLD的确切机制仍不清楚。然而,NAFLD与ALD有一些共同的病理生理机制。图3总结了NAFLD的可能机制及其与肠道菌群失调的关系。研究还提出了多重撞击假说。根据该理论,肝脏(第一次撞击)中的脂肪积累导致生理改变,并影响肝脏胰岛素致敏,当暴露于第二次撞击时进展为NASH。第二种可能是暴露于内毒素、趋化因子、细胞因子或任何其他有害分子。研究表明肠道生态失调不仅与NAFLD的发展有关,而且具有病因学作用。在NAFLD患者的肠道微生物组组成中,微生物组多样性的减少已经被普遍注意到。不同的研究比较了NAFLD和正常人之间不同细菌门、纲、科或属的变异性。不同的报道认为瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)的减少、变形菌门(Proteobacteria)和梭菌门(Fusobacteria)的富集与NAFLD的发生有关。尽管观察到微生物多样性减少,但一些报道将拟杆菌门的丰度和厚壁菌门的减少与NAFLD的发展联系起来。然而,采用拟杆菌门:厚壁菌门比例增加作为NAFLD表征的益生不良标志物仍存在争议。

图3. NAFLD发展的机制。

肥胖,特别是肥胖引起的肠道生态失调,已被认为是NAFLD发展的主要因素。然而,不同体重指数的肥胖患者的生态失调模式各不相同。此外,肠道微生物群失调也阐明了非肥胖患者NAFLD的发展。与NAFLD患者粪便微生物群移植、亚治疗剂量抗生素治疗或抗体相关的益生菌群粪便移植相关的研究证实,肠道生态失调而非抗生素是NAFLD发展的原因。

考虑到生态失调的重要性,认为多种生活方式因素(高脂肪或低纤维饮食、体育活动、吸烟、饮酒等)可能导致生态失调并促进NAFLD的发展是合理的。西方饮食(高脂肪或低纤维饮食)的摄入、不规律的饮食模式、嗜睡的生活方式和抗生素的使用是导致代谢综合征(肥胖、糖尿病等)发生的α-多样性降低和肠道生态失调的关键因素。饮食可以直接调节肠道的标志性微生物群模式、代谢模式和代谢物池,最终削弱肠道血管屏障功能,使代谢物、毒素、趋化因子或细胞因子通过门静脉循环转运到肝脏。研究表明,在高脂饮食喂养的小鼠模型中,生态失调相关的肠道血管屏障紊乱可增强LPS吸收,提高血清中LPS结合蛋白水平,上调肝细胞中TLR-4和TNF- α的表达,从而引发肝脏炎症。同样,在NASH患者中也观察到不规则的肠道屏障、漏肠体征、血浆LPS水平升高和TLR-4的高表达。一些研究表明Oscillospira种群数量下降与Dorea优势以及拟杆菌门:厚壁菌门数量减少与NAFLD和NASH相关。此外,一些研究人员试图将生态失调模式与进展联系起来,并估计NAFLD和NASH的严重程度。然而,这些相关研究需要仔细的数据解释,因为微生物模式也依赖于宿主的背景。

代谢途径的改变,如乙醇生成的增强、短链脂肪酸生成的降低、胆碱代谢和胆汁酸稳态的紊乱也被认为与NAFL的发生有关。据报道,在患有NASH的肥胖儿童中,由于紊乱肠道中埃希氏菌的过度生长,血液中乙醇浓度升高。被吸收的内源性乙醇通过门静脉转运到肝脏,加剧了氧化应激。人类和动物研究证实,SCFAs水平下降与代谢综合征和NAFLD的发展有关。这种SCFAs的降低与NAFLD受试者中引起膳食纤维消化不良的变形菌群的大量生长和拟杆菌群的减少有关。现有证据表明,SCFAs对NAFLD具有预防作用,因为醋酸盐给药可恢复脂肪变性,改善肝线粒体活性和整体肝功能。研究表明,SCFAs(丙酸盐)下调肝脏糖异生酶的表达。此外,SCFAs通过激活GPR43抑制脂肪组织中的胰岛素信号,从而减少脂肪细胞中的脂肪积累。SCFAs(丁酸盐)作为能量底物,减轻肠道炎症,调节饱腹感。丁酸盐通过加强肠道屏障功能,防止毒素或抗原穿过肠道防御屏障来维持肠道内稳态。有证据表明,SCFAs的减少也是肝脏脂肪积累和肠道屏障紊乱的原因,从而诱导NAFLD的发展。研究表明代谢中间体,特别是琥珀酸盐,在NASH/肝纤维化的进展中具有重要的调节作用。据报道,由于脂肪毒性和氧化应激导致线粒体功能受损,导致肝细胞将TCA循环中间体(琥珀酸)分泌到细胞外空间。琥珀酸盐的连续积累触发HSC中的跨膜信号分子(GPR91)激活,从而诱导炎症导致NASH/肝纤维化。多种药物(白藜芦醇、紫檀芪、檀香醇、Scoparone等)靶向琥珀酸GPR91信号通路治疗NASH的研究已经被回顾,这为治疗肝脏疾病创造了新的可能性。

胆碱是人体所必需的营养物质,肝脏产生非常少量的胆碱。因此,主要需求由富含胆碱的膳食来源来满足。已知有四种不同的代谢途径可以将胆碱转化为乙酰胆碱、甜菜碱、磷脂或三甲胺(TMA)。胆碱摄入不足和微生物将胆碱转化为TMA导致的生物利用度降低是与几种疾病相关的不同因素。现有文献表明,低胆碱摄入量会破坏肠道血管屏障功能,使抗原、毒素和病原体浸润到肝脏,引发肝脏脂肪变性和炎症。此外,高脂肪饮食诱导的肠道生态失调导致厚壁菌门和变形菌门占主导地位,它们能够产生胆碱-TMA裂解酶,将饮食中的胆碱转化为TMA。被吸收的TMA到达肝脏,在那里它进一步被肝脏酶,单加氧酶代谢成三甲胺-N-氧化物(TMAO)。血清氧化三甲胺水平已被用作确定健康状况或不同器官功能的标志。TMAO水平升高与心血管疾病和慢性肾脏疾病有关,而许多研究人员认为TMAO水平降低与NASH的发展有关。如前所述,已知生态失调会影响胆汁酸稳态和BA池,因为不同的微生物代谢活动会增加次级BAs的浓度并损害FXR-FGF19信号。研究表明,BA谱紊乱和BA信号通路受损可能与NAFLD的生态失调和发展有关,然而,BA谱与NAFLD状态之间的相关性迄今尚未完全阐明。

3.3肝硬化

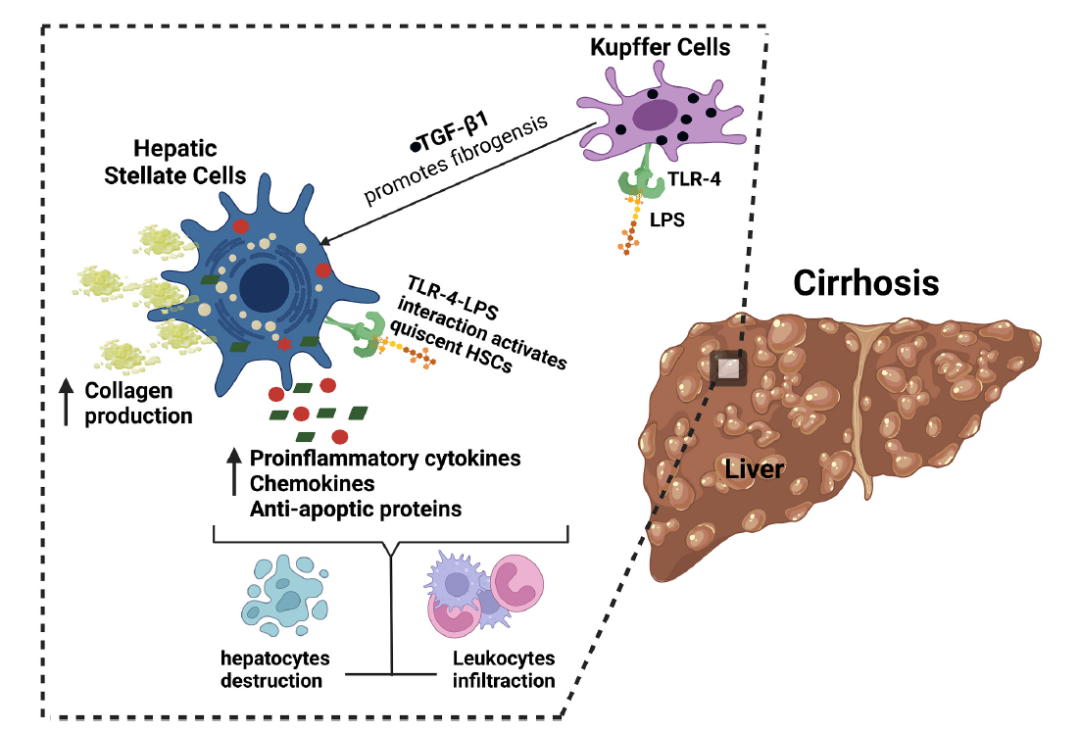

无论损害的病因(ALD、NAFLD、NASH或其他感染)如何,肝硬化都是肝损害的最终进行性途径。肝细胞衰退、纤维化和再生结节进展以及肝功能受损是肝硬化的常见病理特征。根据明显的症状和肝功能,肝硬化通常分为代偿型(无症状)和失代偿型(有症状)。与先前讨论的肝脏疾病一样,由于肠道屏障功能恶化或肠道渗漏,细菌或其代谢物向肝脏的易位也在肝硬化患者中被注意到。此外,一些报道将肝硬化的发展与LPS转运到肝脏和TLR-4介导的信号通路的诱导联系起来。TLR-4在肝脏实质细胞和非实质细胞上均有表达,对病原体相关分子模式(PAMPs)和危险相关分子模式(DAMPs)有反应。然而,肝星状细胞(hepatic stellate cells, HSCs)通常存在于椎间盘间隙,对肝硬化的发展起着至关重要的作用。HSC TLRs和共受体与LPS的相互作用触发信号级联,激活促炎细胞因子(IL-6、IL-8、TNF-α)、趋化因子(MCP-1、MIP-2、ICAM-1)和抗凋亡蛋白(bcl-2)的释放。激活的造血干细胞释放的趋化因子和细胞因子有助于白细胞的浸润,白细胞破坏肝细胞,并通过激活静止的造血干细胞进一步加剧纤维化反应。此外,TLR-4激活通过TLR4-MyD88-NF-kB依赖机制下调TGF- β1假受体BAMBI (Bone Morphogenetic Protein and Activin Membrane-Bound Inhibitor,骨形态发生蛋白和激活素膜结合抑制剂),从而促进HSC对TGF-β1刺激的敏化。发病机制如图4所示。宏基因组研究表明,α-多样性降低和β-多样性变化通常与肝硬化有关。研究人员观察到肠杆菌科、肠球菌科、葡萄球菌科的肝硬化模型占主导地位,而Ruminococcaceae和Lachnospiraceae的肝硬化模型则减少。

图4. 肝硬化发生的机制。

04 调节肠-肝轴的策略

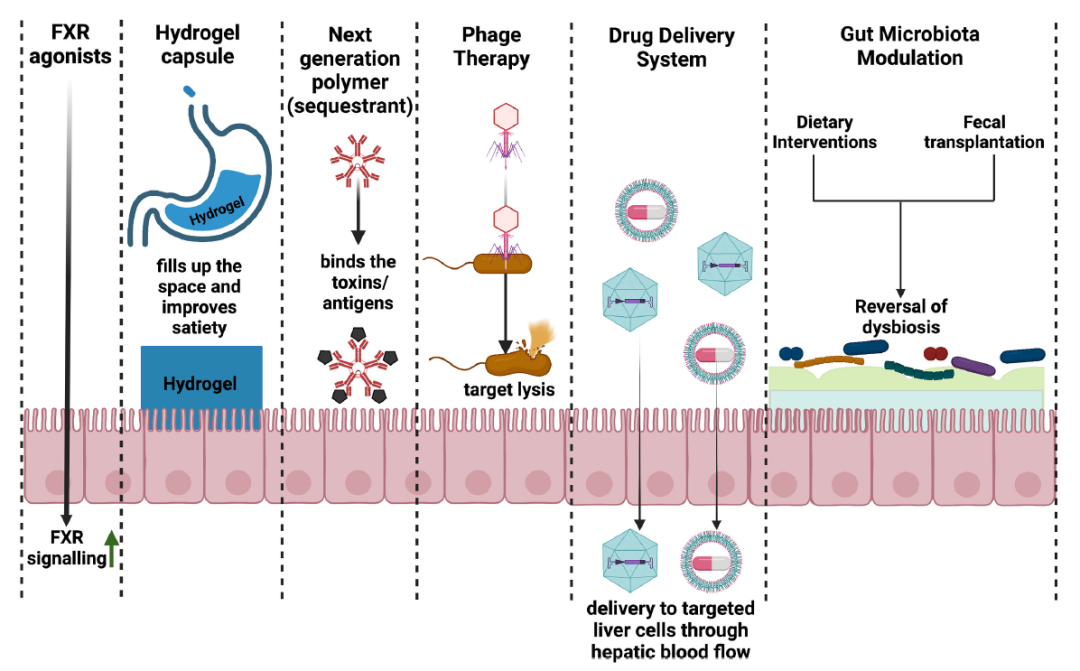

根据现有的知识和理解,管腔含量、肠道微生物群、肠上皮内膜、血管屏障等分子相互作用都是相互关联的单元,共同构成了肠-肝轴的有组织结构。正如在疾病发生时每个单位都有变化一样,在任何单位进行类似的干预都可以成功地预防疾病。与控制肝脏疾病的干预措施相关的独特研究可以根据是否以肠道内容物、肠道微生物群、肠道屏障或非肠道单位为目标进行分类。图5概述了针对肠-肝轴的不同治疗干预措施。

4.1.胆汁酸信号

肝脏疾病与胆池大小扩大和组成改变有关。此外,近年来,BAs已被确定为通过激活FXR和TGR5介导的途径来调节碳水化合物、脂质和能量代谢的信号分子。因此,BAs或FXR和TGR5激动剂可作为治疗药物,缓解肝脏及肝脏相关代谢紊乱,如NAFLD、糖尿病和肥胖症。胆汁淤积是一种病理状态,由于胆汁流动中断导致肝内胆汁酸积聚而引起肝脏炎症。FDA批准的UDCA (Ursodeoxycholic acid,又称Ursodiol™)是一种FXR激动剂,可诱导胆盐输出泵(BSEP)、多药耐药蛋白2/3 (MDR /3)和多药耐药相关蛋白2 (MRP2)分别将胆汁酸、磷脂酰胆碱(PC)和有机阴离子释放到胆汁中。UDCA在原发性胆道性胆管炎(PBC)患者中显示出积极作用,而在原发性硬化性胆管炎(PSC)患者中仍然无效。然而,norUDCA(去熊脱氧胆酸)在PSC病例中也显示出令人鼓舞的结果,因为它可以增加胆汁和HCO3-的分泌。奥贝胆酸(OCA)是FDA批准的另一种FXR激动剂,已被探索作为治疗PSC患者的有希望的药物。研究人员注意到,在给予OCA后,PBC患者的肝功能得到改善,血清碱性磷酸酶、丙氨酸转氨酶和γ-谷氨酰转移酶的活性降低。III期研究数据显示,OCA对NASH患者纤维化的治疗效果良好。肠内分泌L细胞中二级胆汁酸激活TGR5促进cAMP合成,刺激胰高血糖素样肽-1 (GLP-1),进一步促进胰腺胰岛素分泌。此外,TGR5激活与抗炎反应有关,因为它可以拮抗肠道和肝脏中TNFα和NF-κB介导的促炎细胞因子的诱导。胆汁酸衍生物、TGR5激动剂INT-777 (6α-乙基-23(S)-甲基-CA)在动物实验中可有效改善糖耐量,减少动脉粥样硬化病变,对糖尿病、结肠炎、炎症性肠病(IBD)和动脉粥样硬化具有预防作用。

图5. 针对肠-肝轴的不同治疗干预措施。

4.2.靶向螯合剂

对于糖尿病和肥胖患者,一般的做法是控制饮食摄入,抑制食欲,维持体重,改善血糖指数。餐前口服水凝胶已成为控制代谢紊乱患者饮食摄入的一种策略。从化学上讲,水凝胶是一种聚合物,其中羧甲基纤维素(改性纤维素)与柠檬酸交联,形成一种模仿天然膳食纤维的3D基质。一旦摄入,水凝胶胶囊迅速吸收水分,膨胀并填满胃体积的四分之一,从而在不增加卡路里的情况下提高饱腹感。膨胀后的水凝胶保持其结构和机械性能,直到到达大肠,在那里它被部分消化,从而失去了保持水分的能力。释放出来的水分在大肠中被重新吸收,而纤维基质则随粪便排出体外。在体外试验中,水凝胶的效果优于常见的纤维补充剂,如车前草、瓜尔胶和葡甘露聚糖。对肥胖患者的临床研究表明,水凝胶是治疗代谢综合征的一种很有前景的治疗方法。到目前为止,还没有研究表明水凝胶疗法对肝脏疾病的疗效,但其效果如体重减轻和胰岛素敏感性的改善可能与NAFLD的改善有关。还可以探索和利用聚合物螯合剂结合目标实体的能力。这种聚合物一旦被摄入,将结合目标实体,并且结合的颗粒将随着聚合物在粪便中被去除。例如,胆甾肽、胆胺和胆甾醇因其螯合胆汁酸的能力而被利用,这表明它们有可能减轻人类的高脂血症和胆结石的形成。研究人员认为,这些聚合物结合胆汁酸,阻碍肠肝循环,从而促进胆汁酸合成,降低血清胆固醇水平。动物试验也报道了胆汁酸螯合剂减轻肝损伤和NASH发展可能性的功效。Colesevilam联合他汀类药物和降糖药物在2型糖尿病模型中显示出降糖作用。FDA批准WELCHOL (colesevam hydrochloride)作为膳食辅助用药,无论是片剂还是口服混悬剂,单独用药或与其他药物联合用药,均有报道称可降低2型糖尿病患者血清LDL水平,改善血糖指数。然而,其机制尚不清楚,但已经提出了几种假说,如通过FXR和TGR5介导的信号通路调节和胆汁酸池疏水性降低。聚合物单元与靶标实体之间的选择性相互作用使聚合物能够使靶标失活,从而防止宿主受到不良影响。

另一种治疗肝病的创新方法是利用不可吸收的碳纳米颗粒,这种纳米颗粒可以结合微生物毒素并阻碍肝脏疾病患者进入肠肝循环。例如,Yaq-001是一种新的合成的不可吸收碳,对内毒素具有很强的亲和力,可以显著改善NASH小鼠模型的肝功能修复性肝损伤。有报道表明,在继发性胆汁性肝硬化和胆管结肠炎动物模型中,Yaq-001可降低Bacteroidetes:Firmicutes比例,并减弱LPS诱导的ROS产生。这些证据表明,这种治疗方法有望减轻肝脏疾病。体外和体内试验证实了Yaq-001在肝硬化患者中的安全性和耐受性。然而,与Yaq-001的有效性、安全性和耐受性相关的人体试验仍在进行中。

4.3药物及其递送系统

针对肠道微生物失调(抗生素)、炎症(糖皮质激素、类固醇、粒细胞集落刺激因子、抗肿瘤坏死因子(TNF)、白细胞介素(IL)-22、IL- 1R抑制剂)、纤维化(PPAR激动剂、磷酸二酯酶抑制剂、转化生长因子-β抑制剂)、氧化应激(甜菜碱、Sadenosylmethionine、天然抗氧化剂)和戒酒(阿坎普罗酸、托吡酯、巴氯芬)的不同药物已被测试用于治疗肝脏疾病。然而,由于部位特异性递送效率低下、靶点药物浓度积累不足、耐药性产生、药代动力学差以及与脱靶相互作用相关的不良反应,全身给药的治疗成功受到限制。肝脏作为药物代谢的主要部位,有时也会受到药物代谢不良反应的影响,导致药物性肝损伤(DILI)。DILI可能是遗传易感性或已有肝脏疾病的结果。此外,由于肝脏血流改变、表达改变以及靶受体暴露,普遍的疾病状况进一步阻碍了药物在患者体内的药代动力学特征。这些限制可以通过设计具有改进药物药代动力学的靶向药物递送系统来克服。在过去的几十年里,不同的载体被用于制造脂质基(胶束、脂质体、外泌体)、非脂质基(聚合物/陶瓷/金属纳米颗粒)和生物工程(细菌或病毒衣壳)药物传递系统。所选择的给药系统必须能够穿越肠道屏障,进入血流,避免与血浆蛋白结合和网状内皮系统(RES)的清除,避免库普弗细胞的吞噬,穿过肝窦窗,在靶部位积聚和释放足够浓度的药物,并使药物与靶受体相互作用产生必要的作用。限制该方法临床转化的挑战包括以下方面:a)在动物研究中观察到的结果在人体试验中不可重复;b)温度、离子强度、血液中的生物分子和pH等因素;c)未能到达目标肝细胞;d)药物的刺激依赖性释放;e)安全性评估记录不足。

4.4.肠道菌群调节

肠道菌群是决定个体整体功能和健康状态的关键因素。标志性的肠道微生物组组成可作为患病或健康状况的标志,而不受身体器官感染的影响。针对肠道菌群调节的策略在控制胃肠道和非胃肠道感染方面最有希望。粪便微生物群移植(FMT)最初被用于恢复与艰难梭菌感染相关的肠道生态失调,但在IBD、代谢综合征和肝性脑病病例中也显示出有希望的结果。一般情况下,抗生素治疗后口服胶囊给药,以移植粪便微生物群。抗生素扰乱了现有的有害成分,使健康供体摄入的微生物群定植,恢复健康肠道微生物多样性。这种做法已显示可改善肝硬化和肝性脑病患者。有证据表明,在喂食高果糖高脂肪饮食的大鼠进行粪便移植后,肝脏功能在胰岛素敏感性、门静脉高压降低和肝内内皮功能改善等方面得到恢复。确定导致特定健康状态的微生物为利用噬菌体疗法创造了机会。噬菌体具有高度的宿主特异性,可杀死目标细菌而不影响有益菌群。利用噬菌体成功控制病危患者的多重耐药铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌,为探索噬菌体的治疗目的创造了可能。同样,使用不可吸收的抗生素也有助于调节肠道微生物群的组成。例如,在慢性肝病模型中使用利福昔明调节肠道微生物组进行了临床试验。在多中心、双盲、随机、安慰剂对照的III期临床试验中,利福昔明联合辛伐他汀治疗失代偿期肝硬化显示出良好的效果。这些抗生素除了具有抗菌特性外,还具有抗炎和降低内毒素的作用。然而,无论是噬菌体疗法还是不可吸收性抗生素都尚未得到充分的评价。

在过去的几十年里,益生菌作为一种神奇的子弹出现,它们的补充在动物和人类模型中都显示出促进健康的作用,如增强肠道屏障、抗炎、抗高脂血症、抗氧化等。因此,益生菌干预由于其抑制病原体、改善屏障功能、代谢或结合毒素和维持肠道稳态的能力,足以维持肠肝轴的功能。然而,与共生菌有关的知识不断丰富,可以解决健康问题,这可能是益生菌时代的新变化。这些共生体可以作为预后的生物标志物,也可以预测治疗的结果。这种有益的共生菌被称为定义为下一代益生菌(NGPs),其对健康的影响需要进行详细的鉴定和研究。很少有研究表明特定的共生菌群对健康的促进作用,尽管对肝脏疾病和特定共生菌的了解非常有限。通过创新技术,可以很容易地进行基因操作,以提高疗效、存活率、代谢物的产生,并在表面显示抗原以引起免疫。然而,在鉴定、分离、培养、技术特性、扩大规模、安全和监管方面存在各种限制,这些都需要考虑。

05结论和展望

肠-肝轴描绘了肠和肝之间的双向交流。肠道来源的信号通过门静脉输送到肝脏,肝脏通过分泌胆汁酸和抗体到小肠十二指肠来对抗这些信号。肠-肝轴的行为受肠微生物组、肠上皮屏障、血管内皮和肝脏等独立关键参与者的相互作用调节。由管腔粘液、肠上皮和血管系统内皮层形成的动态而选择性的屏障将有害的管腔内容物与肠肝循环隔离开来。该轴的破坏已被发现与肝功能障碍和肝脏疾病的进展有关。ALD、NAFLD和肝硬化的几个基本病理生理机制是相同的。新出现的证据表明,肠道微生物群紊乱(生态失调)、肠道高通透性、胆汁酸池大小和组成随肝脏疾病进展阶段的变化。人们正在探索针对肠-肝轴的不同方法来预防或恢复肝脏疾病,例如操纵胆汁酸信号,使用设计聚合物修饰肠道内容物,以及通过粪便微生物群移植或益生菌/后益生菌/NGPs改变肠道微生物组。尽管不同的策略取得了成就,但存在一些与策略相关的主要问题,这些问题限制了它们的实际应用。例如,BA及其衍生物与严重的皮肤瘙痒(瘙痒症)有关,已经确定的特异性毒素结合聚合物很少,靶向递送纳米颗粒系统的命运仍然不清楚。

此外,在动物研究中获得的结果在人体试验中是不可重复的。就肠道调节策略而言,噬菌体治疗的应用由于其作用谱窄、溶原可能性大和政策不相关而受到一些限制。FMT和益生菌为基础的策略是有希望的,但在得出任何结论之前需要进行包括人体试验在内的广泛调查。NGP在未来具有巨大的潜力,但由于无法在人工条件下分离和培养肠道微生物,以及相关的安全性和监管问题,它仍处于开拓阶段。考虑肠道微生物群的重要性及其对肠-肝轴影响的累积证据正在推动对基于肠道微生物群的预后,诊断和治疗方法的发展的兴趣,这些方法有望在未来几年为肝脏疾病的预防,改善和管理提供新的途径。